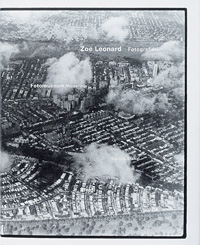

Das Fotomuseum Winterthur präsentierte im Frühjahr dieses Jahres die Fotografien von Zoe Leonard. Die Schau kann man getrost eine Retrospektive nennen. Sie schließt unter anderem ein: Studien von Stadtlandschaften, Aufnahmen von anatomischen Modellen, Stillleben, eine fotografisch dokumentierte Museumsinstallation sowie eine Fotoserie über kleine Geschäfte in New York. Bilder aus fünfundzwanzig Jahren, vorwiegend in Schwarzweiß fotografiert. Der begleitende 264-seitige Ausstellungskatalog trägt den schlichten Titel „Fotografien“.

Blättert man durch das mächtige Kompendium, stellt man schnell fest: Zoe Leonard arbeitet mit bildlichen Abstraktionen, die erzählerische Szenen aussparen. Auf Nahporträts, ja konkrete Personen an sich, verzichtet die US-Amerikanerin gänzlich. Ein Beispiel: Zoe Leonard war gerade 31 Jahre alt, als sie 1992, anlässlich der documenta IX, ihren ersten großen Erfolg in der Kunstwelt feierte. Zwischen die Frauenporträts von Vater und Sohn Tischbein aus dem 18. Jahrhundert befestigte sie Schwarzweißfotos, die allesamt das behaarte Geschlecht von Frauen zeigten. Kennt man die Vorgeschichte dazu – Zoe Leonard war seit Mitte der achtziger Jahre in feministischen Gruppen aktiv, denen es unter anderem auch um das Recht auf Selbstbestimmung des eigenen Körpers ging – kann man die Arbeit in der Richtung deuten, dass das weibliche Geschlecht nicht voyeuristischer Stimulus, nicht Fetisch oder Sexualobjekt ist. Die weibliche Scham wird hier vielmehr selbstbewusst präsentiert. Das bin ich: Der Ursprung der Welt und des Lebens.

Der Katalog veranschaulicht eine weitere Stärke der Fotografin: Sujets des Alltäglichen ins Symbolhafte zu wenden. Ein Beispiel dafür ist ihre Fotoserie „Tree + Fence“, die sie mit anderen Werken 1998 im Pariser „Centre National de la Photographie“ ausstellte. Der Betrachter blickt auf vereinzelt stehende Bäume in menschenleeren Stadtlandschaften: zugerichtet, verformt und begrenzt durch Gitter, Zäune oder Asphalt. Seltsam wesenhaft und menschlich wirken diese Bäume, die sich erzwungenermaßen an ihre Umwelt anpassen, aber dennoch immer die größtmögliche Entfaltung suchen. Auch die subtil wirkenden Jagdszenen, die sie zwischen 1996 und 1998 in Alaska fotografierte, zeigen Miniaturen des täglichen Überlebenskampfes. Ein abgeschlagener Bärenkopf, eine aufgespießte Bärentatze, ein aufgeschlitzter Biber zeugen davon, dass Leben abrupt und roh beendet wurde. Zoe Leonard setzt für diese Serie keine Jäger ins Bild, sondern zeigt vielmehr, was diese an „Abfall“ zurücklassen.

Zoe Leonards Werk handelt vom Leben, vom Überleben, vom Willen zum Leben – und auch vom Tod. In der stillen Installation „Strange fruits“, die zwischen 1992 und 1997 entstand, griff die Fotografin und Installationskünstlerin das Thema Verlust auf, ausgelöst durch den Tod eines nahen Freundes: dem Künstler David Wojnarowicz. Das „Philadelphia Museum of Art“ präsentierte das skulpturale Werk 1998. Zu sehen waren die Schalen und leeren Hüllen von Grapefruits, Avocados, Zitronen, Orangen und Bananen, die Leonard mit Wachs und Plastik ausfüllte und anschließend neu zusammensetzte, vernähte oder mit Knöpfen oder Reißverschluss versah. Die Hüllen – so kann man anhand der Fotodokumentation deuten – symbolisieren das Vergehen, den Zerfall und weisen zugleich auf die Verwandlung in etwas Neues hin.

Vom Aufblühen und Verfall, von existentieller und gesellschaftlicher Bedingtheit erzählt auch die Fotoserie „Analogue“, die in den Jahren 1998 bis 2007 entstand – und im Rahmen der documenta 12 gezeigt wurde. Die über vierhundert, vorwiegend farbigen Aufnahmen zeichnen unter anderem das langsame Verschwinden kleiner Geschäfte in Brooklyn und Harlem nach. Heruntergelassene Rollläden und verkommene Schaufenster zeigen nicht nur die Verödung, sondern sprechen auch vom Schicksal, das Menschen ins Abseits drängen kann. „Analogue“ schließt – vorerst – Zoe Leonards umfassende Vision vom Werden und Vergehen ab.

- Titel: Zoe Leonard – Fotografien

- Untertitel:

- Bildautor: Zoe Leonard

- Textautor:

- Herausgeber: Urs Stahel

- Gestalter:

- Verlag: Steidl

- Verlagsort: Göttingen

- Erscheinungsjahr: 2007

- Sprache: deutsch

- Format:

- Seitenzahl: 264

- Bindung: Hardcover

- Preis: 50 Euro

- ISBN: 978-3-86521-661-8